材料科学与工程学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,党建引领与事业发展同频共振。以化学、材料科学与工程、科学教育三个省级一流或特色专业为基石,依托材料科学与工程省级重点学科,构建了高质量的育人体系。师资力量雄厚,拥有包括省级高层次人才在内的优秀教师团队。在人才培养上,我们紧密对接国家战略与地方需求,深化“知识-能力-素养”融合,强化学生实践与创新能力。近年来,学生在各类高级别竞赛中屡获佳绩,考研录取率与毕业生去向落实率稳步提升,人才培养质量得到了社会与学生的广泛认可,为服务区域基础教育和科技事业发展持续贡献力量。

一、党建特色

1、强化思想引领,筑牢育人阵地。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强教师与学生理想信念教育,严格意识形态领域管理,同时在德智体美劳各方面强化全员、全程、全方位育人。

坚持用党的创新理论武装师生头脑,持续深化党委书记、党支部书记讲党课制度,推动学院领导、辅导员开展形势政策教育,推进专业课程与课程思政有机融合,将价值塑造贯穿知识传授全过程,切实落实立德树人根本任务。

2、建强基层组织,激发支部活力。深入实施教师党支部书记“双带头人”培育工程,使其成为党建和业务的双核心。大力推进“样板支部”创建,开展“师生支部共建”,构建教师示范引领、学生全面发展的协同育人新机制。2021年10月,学院教师党支部申报并获批了市级党建工作样板支部和市级高校“双带头人”教师党支部书记工作室。

3、推动党建与教学、科研、学生培养等业务工作深度融合,围绕立德树人根本任务,加强学生“第二课堂”建设,助力人才培养质量提升。实施“一支部一品牌”计划,引导教师党支部和学生党支部立足学科专业特色,打造特色党建品牌活动。

二、专业特色

化学专业于2001年获国家级教育成果二等奖,科学教育专业于2022年获贵州省中小学(幼儿园)教学成果二等奖。材料科学与工程专业和科学教育专业分别于2017年、2019年入选省级“一流专业”,2025年材料科学与工程专业获批省级“金专”建设点。三个专业共获批省级“金课”9门、省级教改课题6项,并获教育部产学合作协同育人项目1项。此外,科学教育专业先后获批省“专业综合改革试点”“实验教学示范中心”和“贵州省科普先进单位”称号。

三、学科特色

材料学于2017年入选贵州省重点学科,并于2023年通过省教育厅组织的期终验收,从“材料学”二级重点学科升级为“材料科学与工程”一级重点学科。2021年,科学与技术教育作为支撑领域助力教育专业硕士点获批;2024年,材料与化工专业硕士点获批。

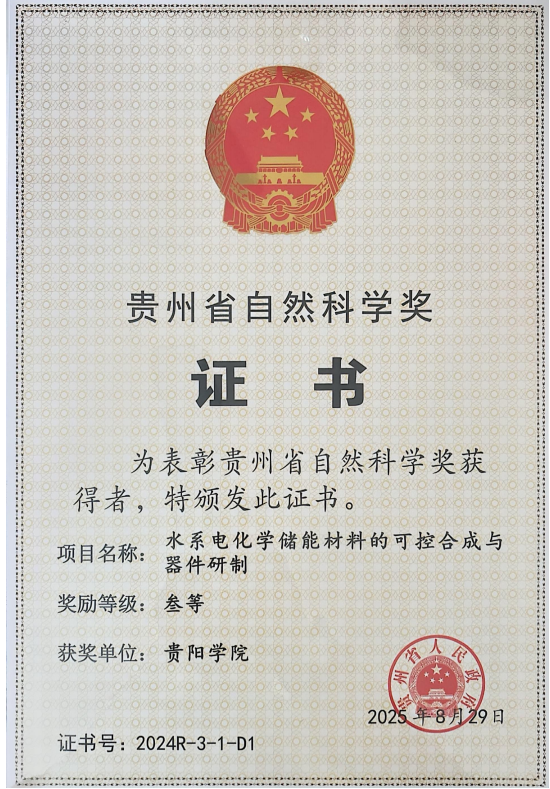

学院拥有贵州省普通高校材料磨损与腐蚀防护工程研究中心、省普通高校贵阳学院(贵阳天龙)重载摩擦材料专用胶粘剂加工中试产学研基地、省普通高校先进低维绿色储能材料特色重点实验室、全国青少年科技教育工作者培训与实践基地等科研平台。近五年,学院获贵州省科学技术进步三等奖2项、贵州省专利优秀奖1项、贵州省青年科技奖1项、贵州省教育科学研究优秀成果三等奖1项。

四、师资力量

学院现有专任教师33人,其中教授12人、副教授12人,具有博士学位20人、硕士学位12人,入选“全球前2%顶尖科学家榜单”1人,拥有省“百”层次创新型人才2人、省“千”层次创新型人才11人、省优秀青年科技人才2人、享受省政府津贴专家1人、“甲秀之光”访问学者1人、省普通本科高等学校科技拔尖人才2人、省普通本科高等学校优秀科技创新人才1人、贵阳贵安市委联系专家2人、贵阳贵安高层次创新型青年科技人才4人,以及省普通本科高等学校科技创新团队1个。

五、培养特色

学院全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务,致力于培养德智体美劳全面发展的应用型人才。

化学专业立足贵阳、服务西南,聚焦中学化学教育,培养政治立场坚定、教育情怀深厚、师德师风优良,掌握扎实化学知识与实验技能,具备先进教育理念和娴熟教学能力,能够从事中学化学教学、研究及管理工作的应用型教师。

科学教育专业面向贵州基础教育需求,培养政治素养高、教育理念新、专业基础实、教学能力强,能胜任“科学”“综合实践活动”等课程教学,兼具青少年科技活动辅导与科学普及能力的高素质专门人才。

材料科学与工程专业对接贵州省新材料产业发展需求,按照“突出实用、服务本地”原则,培养掌握高分子材料等专业基础知识,具备材料设计、研发与管理能力,拥有较强实践创新能力的应用型高级专门人才。

三个专业各具特色,共同为服务区域经济社会发展提供坚实人才支撑。

六、育人成效

近三年,学院三个专业的学生在中国机器人及人工智能大赛、3D打印创意设计大赛、师范生教学技能竞赛、大学生金相技能大赛等国家级和省级专业技能竞赛中累计获奖200余项,教师获优秀指导教师奖50余次;教师指导学生获批大学生创新创业训练计划项目53项,其中国家级项目11项。

学院近三年考研录取率分别为9.46%(2022年)、9.86%(2023年)、13.38%(2024年),呈逐年上升趋势。2022届至2024届毕业生去向落实率分别为83.11%、86.83%、88.73%,其中2024届毕业生专业对口率达80%,工作满意度达89.74%,职业期待吻合度达86.11%。

2024届毕业生对学院人才培养的反馈数据显示:人才培养目标了解度为96.08%、培养目标认同度为97.96%、毕业要求了解度为96%、毕业要求达成度为97.92%。