贵阳学院机械工程学院突出党建引领,推动党建与教学科研、学生管理深度融合,构建了以“突出实用、服务本地”为导向的专业布局,涵盖机械设计制造及其自动化、智能制造工程等四个本科专业,精准对接区域与产业发展需求。通过搭建高水平科研平台、强化师资队伍建设、深化产教融合与实践教学改革,学院在人才培养、学科竞赛及社会服务等方面取得了显著成效,为服务地方经济与制造业转型升级持续输送高素质应用型人才。

党建特色:引领发展,融合育人

突出党建引领作用,“党建+业务”融合发展,将党建与教学科研、学生管理深度融合,促进学生全面发展,党建工作贯穿学院发展全过程。

科研教学融合:设立党员先锋岗,激励党员教师牵头教学改革(引入项目式教学),党员教师积极带领团队,开展科学研究,近年获多项国家级省级科研项目支持。

学生育人融合:以学生党支部为核心,开展“传承红色基因”等主题党日活动(利用“红飘带”等红色资源开展爱党爱国教育),强化学生爱国情怀与社会责任感;推进“党建+志愿服务”,组织学生党员进社区、进留守学校开展智能制造、机器人等相关助学活动,提升学生实践能力,增强党组织凝聚力。

专业特色:布局合理,精准对接需求

学院以“突出实用、服务本地”为指导思想,开设机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、汽车服务工程4个本科专业,精准匹配产业与区域发展需求。

专业名称 |

核心定位 |

培养目标 |

机械设计制造及其自动化(省级 “金专”) |

机械设计+现代制造 |

培养能解决复杂制造问题、具备非标自动化产品设计能力的高素质应用型人才,对接贵州新型工业化 |

机械电子工程 |

机电系统集成 + 智能控制 |

培育机电设备运维、自动化系统集成、智能装备故障诊断领域技术骨干,服务装备制造产业升级 |

智能制造工程(对接中国制造 2025计划) |

智能产线运维 + 工业大数据 |

培养掌握智能制造系统设计、工业互联网操作的技术人才,填补贵州区域智能制造人才缺口 |

汽车服务工程(省内唯一本科) |

汽车智能诊断 + 后市场管理 |

打造汽车复杂故障诊断、智能网联技术应用、企业运营管理的复合型人才,筑牢省内汽车后市场人才阵地 |

打造汽车复杂故障诊断、智能网联技术应用、企业运营管理的复合型人才,筑牢省内汽车后市场人才阵地

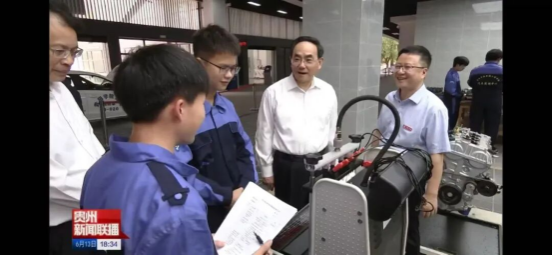

同时,学院依托“政产学研用”协同优势推进产教融合:校内建成智能制造、自动化、测试技术、智能网联、液压与气动等专业实验室,为人才培养提供优质实践平台;与校外与省内外企业深度合作,为学生匹配充足实习与就业资源,夯实学生实践与问题解决能力。

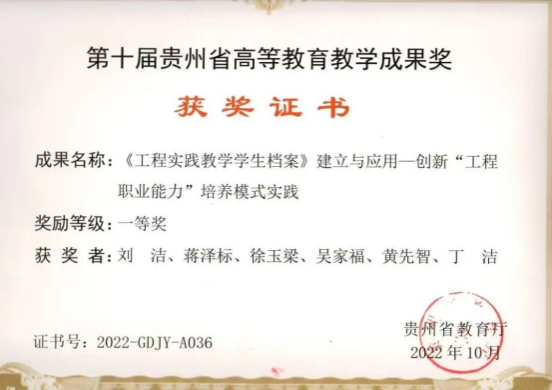

通过多年努力,机械工程学院获批省级“金专”1个(机械设计制造及其自动化);获得省级教学成果奖一等奖1项,二等奖1项。

学科特色:平台支撑,科研赋能产业

学院注重平台搭建、方向聚焦、成果转化三个方面工作,学院搭台、师生唱戏、学生受益,实现学科高质量发展。

科研平台建设:依托数控技术工程应用省级特色重点实验室,联合永青智控共建博士创新工作站,与贵州兴富祥立健合作成立高端装备研发基地,构建产学研一体化科研体系。

研究方向聚焦:围绕智能化、数字化、自动化、机械设计、制造技术等核心领域,紧扣行业需求开展前瞻性、应用性研究,重点攻关工业机器人运动控制算法、智能感知与决策技术、工业大数据应用技术,助力制造业转型升级。

科研成果:学院拥有贵州省教育厅优秀科研创新团队(动力机械团队),近年教师主持/参与国家级(含国家自然科学基金)、省部级项目21项,63篇论文被 EI、SCI 收录,注重成果转化,与企业合作将技术应用于生产,实现科研与产业良性互动。

师资力量:结构合理,名师引领成长

学院以师德师风为抓手,着力打造高素质专业化师资队伍,为教学科研提供核心支撑。

队伍结构:现有专任教师35人,高级职称(教授7人、副教授14人)占比高,博士学位14人(另有多名教师在读),专任教师均为硕士以上学历;“双师型” 教师占比20%,能将行业实践案例融入教学。

教师成长:通过推进教学改革,师资队伍快速成长,获得省级金课10门,承担教育部“新工科”研究与实践项目2项、省级教改项目4项。其中郑俊强老师(企业转型教师)深耕教学创新,主讲《CAD/CAM 技术应用》《C 语言程序设计》获评省级 “金课”,自主研发智能制造领域数字化教学软件,其教学设计获第三届全国高校电气类专业青年教师教学大赛全国一等奖。

成长保障:通过引进来(邀请国内外专家讲学)与走出去(如选派教师到天津大学访学进修)结合,为教师提供学术交流与能力提升平台,持续增强师资队伍活力。

培养特色:厚基重实,以赛促学强能力

学院坚守厚基础、重实践、强能力理念,突出知识、技能、能力三位一体式育人,将实践与创新贯穿人才培养全程。

课程与教学创新:组建先进成图、自动控制、机械设计等课程群,优化教学内容与方法,教师结合行业前沿,采用案例教学、项目教学,将理论与工程实践结合,培养学生逻辑思维与问题解决能力。

实践育人改革见成效:学院以“知行合一、产教融合”为核心,深化实践教学改革,强化专业性劳动课程建设,构建起平台支撑、校企协同、赛事驱动的实践育人体系,取得显著育人成效。

学院以课程群为纽带,推行微专业建设和项目式教学,将工业机器人调试、智能装备研发等实际课题融入课堂,破除理论与实践脱节,以学科竞赛为抓手,实现“以赛促教、以赛促学”。通过校内实验室练技能、校外企业做项目、学科竞赛强能力的闭环培养,学生不仅能熟练将机械设计、自动化控制等理论知识转化为实际操作,更能独立解决生产中的技术难题,部分学生在实习期间即参与企业高端装备研发(如22智能制造专业学生金海涛),毕业后快速适配智能制造、高端装备等领域岗位需求,学院机械类专业毕业生就业率持续提升,为区域制造业转型升级输送了大批懂技术、能实践、善创新的应用型人才。

育人成效:硕果累累,输送优质人才

多年来,学院深耕机械类人才培养,在就业与竞赛领域成果显著,为社会输送大批装备制造领域优秀人才。

就业质量:学院重视人才输出,开展高质量就业指导服务,引进制造企业来校专场招聘,依托扎实专业教育与扎实校企合作,毕业生就业渠道广,初次就业率保持高位,就业质量稳步提高,毕业生因专业能力强、工作态度好、工作适应快,获用人单位高度认可,获多家企业持续多年用人需求(如人本轴承、江苏沙钢等企业)。

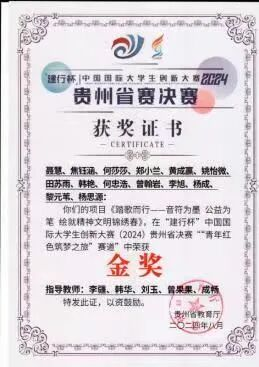

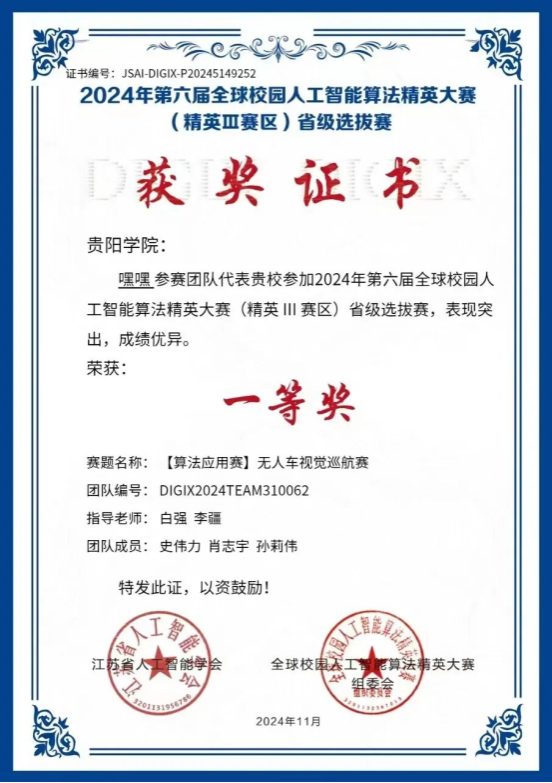

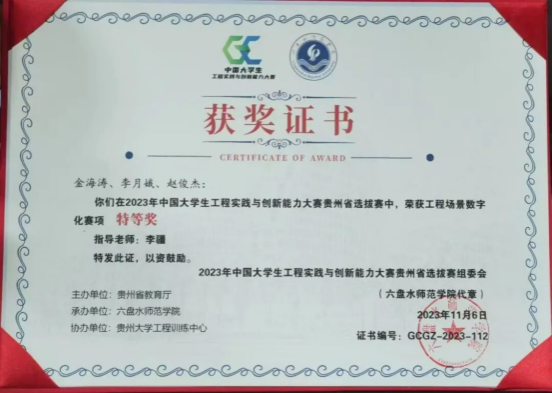

竞赛成绩:学院学科竞赛屡获佳绩,近三年获得学科竞赛省级以上获奖数达到100余项,其中国家级一等奖3项,国家级二等奖8项,国家级三等奖12项,省级一等奖25项,省级二等奖30项。如覃瑶、喻春勇团队(指导教师唐斌、胡涛)获2025年中国大学生机械工程创新创意大赛 “欧波同杯” 失效分析赛全国二等奖,谢根源同学获第十五届全国大学生数学竞赛非数学类全国三等奖,此外,多名学子在“大学生挑战杯”、工程训练大赛、全国大学生先进成图技术大赛等赛事中多次斩获国赛奖项、省赛大奖。

在全体师生共同努力下,学院在党建工作、专业建设、学科发展、师资队伍建设、人才培养与育人成效上均取得丰硕成效。面向未来,机械工程学院将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,加强党建引领作用,强化党的基层组织建设,筑牢发展政治保障,紧扣国家战略与地方需求开展专业建设,加强内涵式建设,优化学科布局,以教育教学审核评估为契机,切实“促建、促改、促管、促强”,培养出适应新时代的应用型人才,同时,加强科学研究管理,在项目申报、团队建设、成果转化等方面有组织开展科研,为学院发展和地方经济提供持续动力。