法学院具有40年的办学历史。1985年开始招收政法专业专科生,2004年设立法律系开始招收培养法学本科生,2009年社会工作专业本科开始招生,2016年成立法学院。2024年增列为全国第二批知识产权专业硕士授权点(贵州省唯一),形成了2个本科专业和1个专业硕士的人才培养体系。学院恪守“知行合一,德法兼修”的院训,强调知识、能力、素质全方位育人,致力于培养扎根基层、服务地方的高素质专门人才。

一、党建引领,三全育人

法学院在办学过程中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,全面落实立德树人的根本任务,始终牢记为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人的根本问题,始终坚守为党育人、为国育才的重大使命。

学院在教育教学工作中坚守本科教育教学的核心地位,聚焦人才培养这一根本任务。以习近平法治思想为指导,通过课程思政,教材选择等方式,把为党育人为国育才落到实处。把教学质量作为重要考核内容,按照“三全育人 ”的要求,通过日常管理、课堂教学、课外活动、社会实践等所有教育教学环节加强对学生的培养教育。

贵阳学院原党委书记吕保平率党办主任和法学院党政领导到南明区人民法院开展合作交流座谈

学院严格落实师德师风“第一标准”,建立常态化学习教育机制,通过组织观看警示教育片、开展师德典型宣讲等活动,引导教师自觉践行“立德树人”使命。同时,将师德表现纳入教师考核、职称评聘等全过程,实行“一票否决制”。

法学和社会工作都是实践性很强的学科,需要教师既具备扎实的理论功底,又拥有丰富的实务经验,学院教师中教授5名、副教授14名,具有博士学位15名,硕士生导师12名,“贵阳市政府特殊津贴专家”1名。博士占比65%,高级职称占比80%,“双师型”教师占比53%。与法院、检察院、律师事务所、社会工作机构等单位合作,聘请了多位著名学者和具有丰富经验的法官、检察官、律师和社会工作实务专家担任校外导师,参与本科教学工作。同时,支持校内教师到实务部门挂职锻炼,积累实践经验,促进理论教学与实务操作的有机结合。

二、以本为本,四个回归

我们始终将本科教育放在人才培养的核心地位,教师潜心教书育人,学生刻苦学习,培养质量得到社会广泛认可,有不少哥哥姐姐推荐弟弟妹妹、校友推荐亲戚朋友子女就读法学院的佳话。

1.学院以学科专业建设为突破口,不断深化教育教学改革,大力推动学院学科建设和科研发展,构建了“教学 - 科研 - 智库”三位一体的师德师风过硬的高素质师资队伍。

法学专业2012年获批贵州省特色专业,2013年获批贵州省“卓越法律人才教育培养计划”立项,2017年获贵州省“专业综合改革试点”立项,2021年法学专业获批贵州省“一流本科专业”。《民法学》立项建设贵州省级一流课程,《家庭社会工作》《小组社会工作》《妇女社会工作》和《民事诉讼法学》4门课程获得省级“金课”建设。《民事诉讼法学》《经济法学》获批两项贵阳学院“课堂思政”示范课程建设项目。《民法总论》《民诉法》《经济法》《刑法学》等4门课程是校级一流课程。

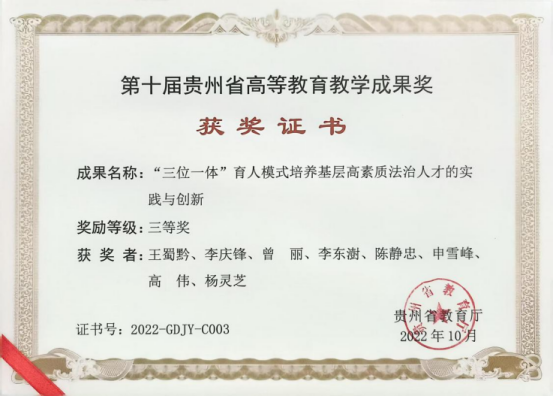

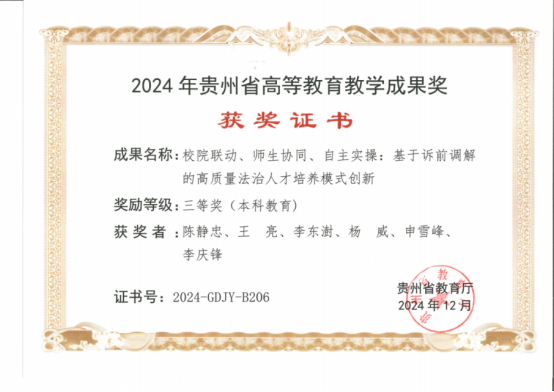

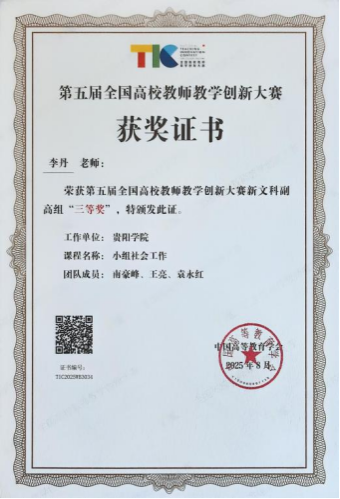

教师在全国高校教师教学创新大赛中获得三等奖1项,贵州省高校教师教学创新大赛中获得一等奖1项、二等奖4项。获批教育部供需对接就业育人项目1项,贵州省高等教育教学成果奖三等奖2项。

在科研方面,自2016年建院以来获批科研项目119项,其中国家社会科学基金项目《大数据背景下社会研究方法创新研究》(15XSH003)、《新中国工业建设亲历者的社会记忆与集体表达研究》(22BSH143)等国家级项目立项4项,省部级46项,市厅级项目41项,到账经费376万元。公开发表论文95篇,其中核心期刊13篇、著作7部。

学院有16位教师担任贵州省和贵阳市人大常委会、党委政法委、法院、检察院、政府行政机关、社会组织等特聘专家,主持或参与法律法规的起草、评估等相关工作,起草《贵州省世界自然遗产保护条例》《贵州省无线电管理条例》《贵阳市城镇养犬规定》《贵阳市停车场条例》等立法建议稿8部,主持《贵阳市社区工作条例》和《贵阳市见义勇为奖励和保障暂行办法》等2部法律的立法后评估。主持完成立法理论研究项目4项;1位教师获聘“《中华人民共和国民法典》贵州省百名法学专家学者资深律师宣讲团”,2位教师被遴选为“贵州省‘八五’普法讲师团”成员,2名教师受聘为贵阳市委组织部党内法规专家,3名教师受聘为贵阳市法学会首席法律咨询专家,为各级党政机关、企事业单位、基层群众开展多层次的普法宣传活动;教师持续3年参与贵阳市息烽县“村居法律顾问”咨询服务工作,化解基层矛盾,助推乡村振兴。

2.学院已培养法学本科毕业生17届,累计培养法学本科毕业生2157人;培养社会工作本科毕业生11届,累计培养社会工作本科毕业生648人;目前在校本科生643人。毕业生在基层党委、政府、法院、检察院、法律服务机构和社工机构参与地方法治建设,多人次获得国家级、省部级表彰。典型代表有被最高人民法院授予全国法院人民法庭先进个人的孙鲁霞同学,获得最高人民检察院专发感谢信表彰的甲宗振同学,扎根基层成长起来的优秀干部、黔西南州党委组织部副部长周昌勇同学,黔西市副市长丁润朋同学等。

三、以学生为中心,五育并举

将“学生中心、产出导向、持续改进”的理念贯穿始终,在专业建设、科学研究、课程设置、教学方法、实践环节等各方面不断根据社会需求和学生学习需要不断进行调整和优化。

1. 优化人才培养方案,修订实习实训规范,提高人才培养质量。近年,对人才培养方案进行了优化,对实习实训明确实习标准,规范实习流程,形成“随办(8周)”+“助办(8周)”+“自办(8周)”三阶段实训规范,学生培养质量得到明显提高。法学专业学生法律职业资格通过率稳定在40%左右,合格率高于全国平均水平。社会工作专业学生考研录取率在40%左右,2025届更是达到了43.75%(班级共48人,25人参加考试录取了21人),排名全校第一。毕业生就业率实现“双八”目标,年底毕业去向落实率近90%,而且学生就业与专业契合度较高。

法学院2025年法考光荣榜

法学院2025年法考光荣榜

2.积极构建教学科研和育人平台。学院是国家知识产权局“全国专利保护重点联系基地”“中国知识产权远程教育平台贵州子平台”和“贵阳市民政局社会工作人才培训基地”。贵州省法学会环境资源法学会、贵阳市社会治理研究中心、贵阳市法学会诉源治理研究会、贵阳市法学会法学教育研究会、贵阳学院法律援助咨询中心、贵阳学院知识产权发展研究中心和贵阳学院法律诊所等设立在我院。

实践实训方面,在校内建有模拟法庭实训室、社会工作实验室、数字法治教学中心、社会动力实验室等实训场所。法学专业与贵阳市南明区人民法院、织金县人民法院、龙里县人民法院、云岩区人民检察院和贵州听君律师事务所等近32家司法实务部门共同建立了教学科研实践基地,协同培养法治人才。社会工作专业与共青团贵州省委、贵阳市民政局、六盘水救助站管理中心、贵阳市法律援助中心、中共台江县委社会工作部等党政部门以及省内外具备国家级示范资质、省级百强认证的优质社会工作服务机构等专业组织,建立了教学科研实践基地,共同培养优质社会工作人才。

贵阳市乌当区人民法院与贵阳学院合作成立调解中心暨法律人才培养基地签约仪式

贵阳学院法学院与云岩区人民检察院签订合作法律人才培养协议并座谈

3.落实学校“突出实用,服务本地”的办学理念和目标定位,将价值塑造、知识传授、能力培养等融入教育教学全过程。推进“理想信念教育体系”“专业课程体系”“实践教学体系”三位一体专业教学改革,培养学生追求公平正义的信念和扎根基层的意识,培养符合基层法治建设和社会治理需要的高素质人才。用人单位普遍评价学生政治素质好,作风优良,好学进取,踏实肯干,学生专业基础扎实,综合素质全面,适应能力较强。在教师团队的指导下,在校学生主持开展诉调对接工作,案件调解成功率达61%,案件标的近900万元,成为探索溯源治理新模式的重要参与者。

法学院教师获第十届贵州省教育教学成果奖

2024年贵州高等教育教学成果奖三等奖

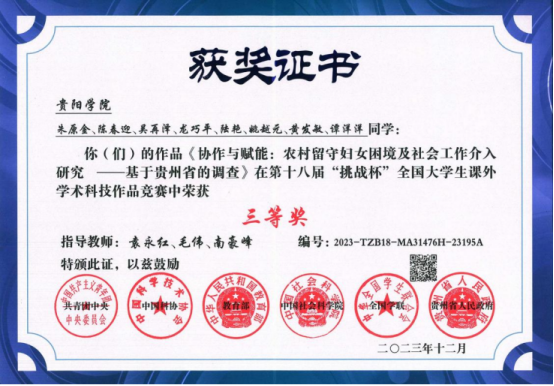

4.近三年在全国“挑战杯”比赛共获得9个奖项,其中在2023年第十八届“挑战杯”获得国赛三等奖一项,实现贵阳学院建校以来该赛事的国赛奖项的首次突破。荣获第三届贵州省高等学校法学类专业模拟法庭大赛团体一等奖、最佳书状奖(公诉意见书)和最佳书状奖(辩护词)。2021年,在教育部国家级实验教学示范中心法学组联席会主办的第八届全国大学生模拟法庭竞赛中,与来自中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、中南财经政法大学、西北政法大学、重庆大学、北京航空航天大学、中山大学等知名院校的23支代表队同台竞技,获得“最佳书状奖”和“团体优秀奖”。在“建行杯”第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省决赛“青年红色筑梦之旅”赛道中获银奖。

法学院师生在第十八届全国“挑战杯”

全国大学生课外学术科技作品竞赛中荣获全国三等奖

法学院师生在第三届贵州省高等学校法学类

专业模拟法庭大赛中荣获

团体一等奖和最佳书状奖

法学院参加第三届贵州省高等学校法学类

专业模拟法庭大赛团队

立德树人,任重道远,在学校党委的正确领导下,我们将坚守教育初心,锚定育人根本,以高尚的师德为帆,以扎实的学识为桨,把价值引领融入教育教学的每一个环节。在课堂之上传递知识温度,在实践之中培育品格力量,用耐心浇灌成长,用坚守诠释担当,全力培养德智体美劳全面发展的时代新人,为办好人民满意的教育而努力。

李丹教师团队荣获第五届全国高校教师教学

创新大赛新文科副高组“三等奖”