在中国共产党贵阳学院第三次党员代表大会即将召开之际,学校官微特推出“奋进新时代 开启新征程”贵阳学院发展建设成就巡礼系列报道,回顾学校自第二次党代会召开以来的发展历程、发展成果,鼓舞和激励全体贵院人不忘初心、砥砺前行,在新的征程上书写崭新篇章。

学校积极融入地方发展战略,以组织帮扶、科技帮扶、教育帮扶、文化传承为抓手,充分发挥学科、人才、科研优势,精准对接贵州省、贵阳市发展战略,践行高校社会责任,在乡村振兴、产业发展、文化传承等领域积极作为,取得了显著成效,充分彰显了地方高校的责任与担当。

组织帮扶多措并举

干部驻村结硕果

选派23名优秀干部驻村帮扶,建立“一对一”结对帮扶机制,扶持特色种植、乡村旅游等产业发展。累计投入资金近400万元,实施教育、医疗、电商等帮扶项目32个,惠及农户超2000人。为脱贫攻坚和乡村振兴贡献智慧力量。驻村干部石登红同志获“全省乡村振兴优秀驻村第一书记”,学校荣获“清镇市乡村振兴驻村帮扶工作先进集体”,石登红、刘小麟、易于三位同志获评“清镇市乡村振兴优秀驻村第一书记”,胡景淇同志获评“清镇市乡村振兴优秀驻村工作队员”,充分展现了贵阳学院的帮扶成效与社会担当。

科技赋能乡村振兴

驻村帮扶成果丰硕

学校高度重视乡村振兴工作,充分发挥科技和人才优势,为乡村振兴注入强劲动力。五年来,学校累计选派94名科技特派员深入毕节、铜仁、黔东南等地,开展农业技术推广、乡村规划等服务,推广新技术20余项,培训农户3000余人次,带动相关产业增收超5000万元。

教育帮扶持续发力

助力基层教育提升

学校持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,充分发挥师范教育优势,连续五年选派200余名师范生和7名教师帮扶开阳县易地扶贫搬迁安置点学校,通过“顶岗支教+送教下乡”模式,缓解师资短缺问题,推动安置点学校教学改革,相关案例获教育部表彰。

产学研融合深化

服务产业能力显著增强

学校高度重视产学研合作,积极服务地方产业发展。牵头成立“贵阳贵安数字科技产教联盟”,促进了校企深度合作。与贵州双龙航空港经济区联合创建的贵阳学院-双龙协同创新创业基地,通过建设完备的小微企业服务支撑体系,助力越来越多青年团队的创业梦想在这里实现腾飞。

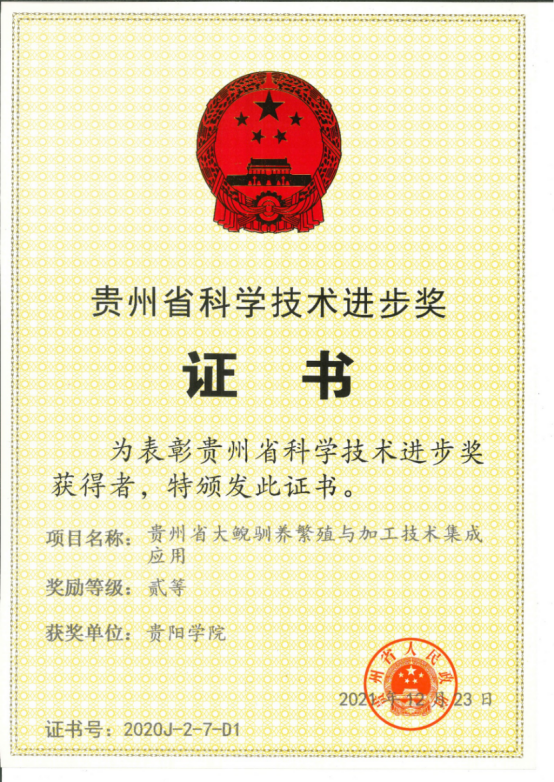

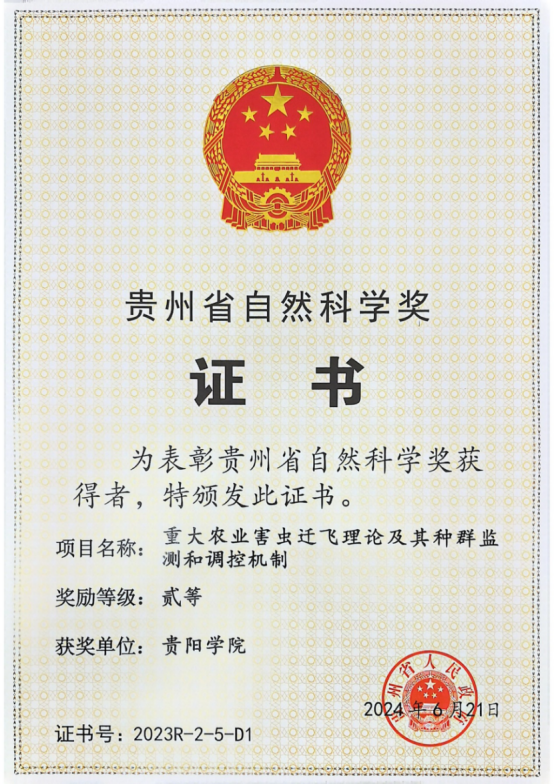

学校聚焦大数据、新材料、智能制造、特色农业、生物技术、特色食品等领域提供咨询服务,横向科研经费到账显著增长,服务企业能力不断增强。学校还积极推动科研成果转化,大学科技园获批贵阳市技术转移示范机构,推动专利成果转化。

文化传承与创新并重

赋能“四大文化工程”

学校积极融入贵州省“四大文化工程”建设,深入推动阳明文化的研究、推广、传播、普及和转化运用。在学术研究方面,共获得阳明学方向7项国家级科研项目、1项教育部人文社科基金项目,以及哲学类国家社科基金项目10余项,省部级课题多项;黔学研究方向7个国家社科基金项目,省部级课题多项,出版“阳明学研究丛书”20余部和“黔学研究丛书”近10部,出版“阳明学文献丛书”5部20余册;主办连续性集刊《王学研究》。成果获省、市哲社优秀成果奖10余项。在转化运用上,积极推动学术成果转化,服务教学和社会,开设阳明学课程,举办年度全校阳明文化活动月,并受省委组织部委托,承担全省党政干部“阳明学专题”培训工作,举办“知行论坛”“鱼梁讲会”“阳明讲坛”“青年学术沙龙”“经典传习读书会”等。大力推动“阳明文化+”大思政课建设。阳明学与黔学研究院联合音乐学院、马克思主义学院、教育科学学院等,打造“阳明心乐坊”“阳明文化乐教课堂”两个文化品牌。

智库建设与政策服务贡献突出

学校充分发挥智库作用,为地方政府决策提供智力支持。牵头起草了《贵州省关于做特市(州)高校实施方案》《中共贵阳市委市政府关于支持贵阳学院高质量发展的实施意见》《贵阳市属高校服务贵阳贵安“强省会”产业发展专业建设实施方案》等重要文件,参与《贵阳市见义勇为人员奖励和保障办法》《贵阳市南明河管理条例》等立法工作,为省市政府决策提供了专业支撑。

学校还积极组织教师开展咨政研究,多项研究成果获得省领导批示。近年来学校教师的咨询报告获李炳军省长肯定性批示,李端棻研究院的提案获省政协领导肯定性批示,充分体现了学校智库建设的成效。

贵阳学院将继续坚持“扎根贵阳、服务贵州、面向全国”的办学定位,深化校地融合、校企合作,强化科技创新与成果转化,完善服务体系,提升服务能力,为贵州省“强省会”行动和高质量发展贡献更多力量,在服务地方经济社会发展中实现大学价值,彰显大学担当。

【责任编辑】一审:张馨尹

二审:贺电

三审:许晓璐